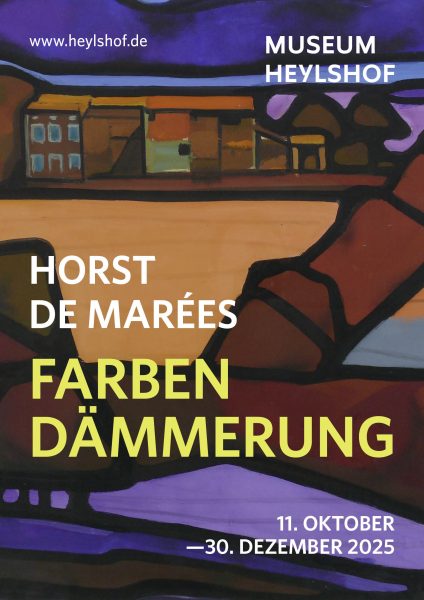

Der Maler Horst de Marées (1896-1988)

Sonderausstellung Museum Heylshof, Worms 11.10. – 28.12.2025

Leben und Werk des Malers Horst de Marées umspannen nahezu das gesamte 20. Jahrhundert mit seinen bahnbrechenden künstlerischen Entwicklungen, politischen Katastrophen und gesellschaftlichen Umwälzungen. Dabei blieb der 1896 in der „Klassik-Stadt“ Weimar geborene Künstler, der 1988 in Otterndorf an der Elbe verstarb, zeitlebens bestrebt, seiner Malkunst einen möglichst ungestörten Schaffens- und Wirkungsraum zu bewahren. Darin steht Marées der Einsicht Paul Klees nahe, der unter dem Eindruck des Ersten Weltkriegs 1915 bekannte: „Je schreckensvoller diese Welt (wie gerade heute), desto abstrakter die Kunst.“ Marées umfangreiches malerisches OEuvre reicht von Porträts über arkadische Figurenbilder und schematisierte Landschaften bis hin zu abstrakten Farbflächen. Seine Öl- und Temperagemälde sowie zahlreichen Arbeiten in Mischtechnik auf Papier bilden jeweils in sich geschlossene, ebenso harmonische wie hermetische Einheiten. So entstehen daraus in großzügigen koloristischen Farb- / Form-Arrangements ausgestaltete glückverheißende „Inseln der Kunst“, die den Zudringlichkeiten und Zumutungen der Zeitläufte widerstehen und einen Ruhepol stiften.

Nach seinem Einsatz und Verwundung im Ersten Weltkrieg studierte Horst de Marées an der Großherzoglich-Sächsischen Hochschule für Bildende Kunst in Weimar, um noch 1919 an die Akademie der Bildenden Künste in München zu wechseln. Ein gewisser Erfolg bei Porträtaufträgen ermöglichte dem Künstler von 1927 bis 1933 einen mehrjährigen Florenz-Aufenthalt. Während der NS-Diktatur lebte Marées zunächst in Ostpreußen, seit 1942 auf zwei verschiedenen Höfen in Ostholstein. Wie Otto Dix wurde auch Marées noch zum Zweiten Weltkrieg (1943) eingezogen, aber bereits im Folgejahr aus Gesundheitsgründen entlassen. Ein beträchtlicher Teil seiner künstlerischen Produktion ging im Zuge der sog. „Ostpreußischen Operation“ 1945 verloren. Marées konnte einerseits während der Nazi-Herrschaft ausstellen und Preise gewinnen, andererseits wurde sein Wandbild im Museum Folkwang Essen im Zuge der Diffamierungs-Kampagne „Entartete Kunst“ 1937 gezielt zerstört. Marées selbst wollte seine Kunst keinerlei politischer Ideologie unterordnen.

Dies gilt auch für die zunächst in Ostdeutschland verbrachte Nachkriegszeit. Nach dem Krieg verschlug es Marées ins Domizil seiner Eltern, nach Wasungen in Thüringen. Dort konnte er mit Erfolg seine künstlerische Arbeit fortsetzen, bis er 1960 in die Bundesrepublik floh, um fortan in Osterbruch zu leben und arbeiten. Sein Sommersitz im okzitanischen Verdun-en-Lauragais zählt neben weiteren südfranzösischen sowie norddeutschen Landschafts-Reminiszenzen zu seinen beliebtesten Motivkreisen. Marées teilt mit dem „Vater der Moderne“ Paul Cézanne in seinem Leben wie in seiner Kunst die Vorliebe für die Abgeschiedenheit und Konzentration, die der Rückzug aufs Land ihnen gewähren sollten.

Hans von Marées entstammte einer Künstlerfamilie. Vater wie Mutter arbeiteten als Kunstmaler und er war ein Großneffe des bedeutenden Malers Hans von Marées, der mit dem Schöpfer des Wormser „Siegfried-Brunnens“ Adolf von Hildebrand eng befreundet war. Mit seinem Großonkel teilt Horst de Marées das ausgeprägte Streben nach Stille und Ausgewogenheit in seinen Bildern. Eine Folge früher Arbeiten auf Papier widmet sich dem klassischen Motiv der männlichen Aktfigur beim Bad in der freien Natur. Bisweilen werden diese Idyllen noch um Pferdedarstellungen bereichert und muten dann umso mehr wie eine schöpferische Auseinandersetzung mit dem Schaffen Hans von Marées an. Dies gilt auch für die atmosphärische Weichzeichnung sämtlicher Bildgegenstände. Diese Entstofflichung, gepaart mit einer weitgehenden Zurücknahme der Gesichtszüge und Hinwendung zum Zeitenthoben-Anonymen teilen der ältere und der jüngere Marées. Nur in der Serie seiner badenden Jünglinge aber geht Horst de Marées Valeurmalerei auf den kontrastarmen Freskenton seines Großonkels aus. Ansonsten zeichnet sich seine Malerei durch großzügig geschnittene, weitgehend abstrahierte Farbkörper und Farbflächen aus, die im gezielten Kontrast den Ausgleich der Gegensätze suchen. Horst de Marées erweist sich darin als ein souveräner Kolorist, dem es gelingt, die Farbe durch delikate, nachgerade extravagant zu nennende Mischtöne und gewagte Zusammenstellungen zu einem vitalen Leuchten zu erheben. Dabei bleibt die Palette ebenso begrenzt wie die Bandbreite an Formen und Figuren. Diese wiederum werden eingespannt in ein großzügiges, lockeres Netzt aus breitrandiger Umrisszeichnung und tiefschwarzen Schattenrissen -, ein spätes Echo des Cloisonismus, wie ihn die Nachimpressionisten Émile Bernard und Paul Gauguin fruchtbar gemacht hatten. Durch diese Methode erhalten die wie ausgerissen wirkenden, locker hingetuschten Farbflächen die Strahlkraft und Prägnanz von hinterleuchteten Glasgemälden. Die dem Lebensalltag entnommenen und ins Allgemeine erhobenen Figurendarstellungen wie „Traum und Wirklichkeit“ oder „Landmann mit Pferdefuhrwerk“ stehen einem für Wandbilder im Nachkriegsdeutschland beliebten, monumentalen Figurenstil nahe, den Fernand Léger maßgeblich geprägt hatte. In seinen vorrangig dem Landschaftsmotiv seiner jeweiligen Wahlheimat gewidmeten freieren Kompositionen kombiniert der Künstler Versatzstücke aus der sichtbaren Wirklichkeit im Collage-Stil eines „organischen Kubismus“. Wären nicht die feinen Lasuren, der zu purem Sehvergnügen geronnene Farbfluss und der Wechsel von durchscheinenden mit versiegelten Farbschichten, man würde die faszinierenden Blätter schier für Druckgrafik halten.